マメハモグリバエ(Liriomyza trifolii)は1990年に静岡への侵入が初確認され、その後定着した農作物の重要な外来害虫であり、日本の侵略的外来種ワースト100にリストアップされています。

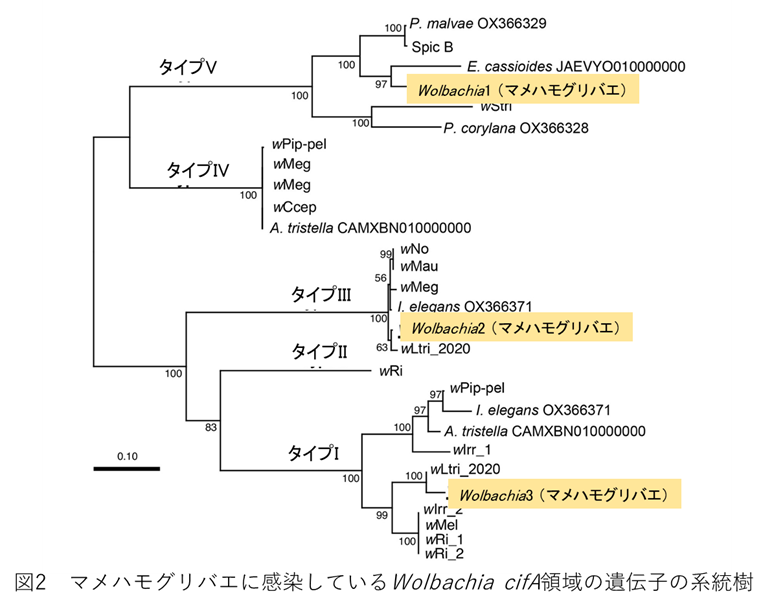

マメハモグリバエの30-80%の個体にはボルバキア(Wolbachia)という共生細菌が細胞内に感染しており、このボルバキアが細胞質不和合(注1)という現象を宿主に引き起こすと考えられています。本研究では、マメハモグリバエに優占して感染するボルバキアの全ゲノムを明らかにし、細胞質不和合現象との関連が指摘される3種の遺伝子セットを発見しました。

・細胞質不和合現象は、害虫を根絶させる不和合虫放飼法(注2)について新たなアプローチからの応用が期待されている現象であり、その理解につながる本成果は新しい害虫防除手法の開発に向けた重要な知見と位置付けられます。

(注1)細胞質不和合現象:ボルバキアによる宿主の生殖操作の一つです。細胞質内に存在するボルバキアはメス親から子に感染は伝わりますが、精子には侵入できないためオス親から子には感染できません。そこでボルバキアに感染したオスの精子は非感染メスと交配した際に非感染メスを不妊化・卵をふ化させなくする働きを持つことで、感染メスがも持つボルバキアの感染拡大をサポートしています。これが細胞質不和合という現象です。

(注2)不妊虫放飼法:子どもを残すことができない不妊オスを大量増殖し、野外に放飼することで野外のメスが子孫を残せず絶滅させる手法です。不妊オスは感染オスと置き換えることができ、同様の手法で野外個体群を絶滅させることが可能です。

https://www.frontiersin.org/journals/microbiology/articles/10.3389/fmicb.2024.1304401/full