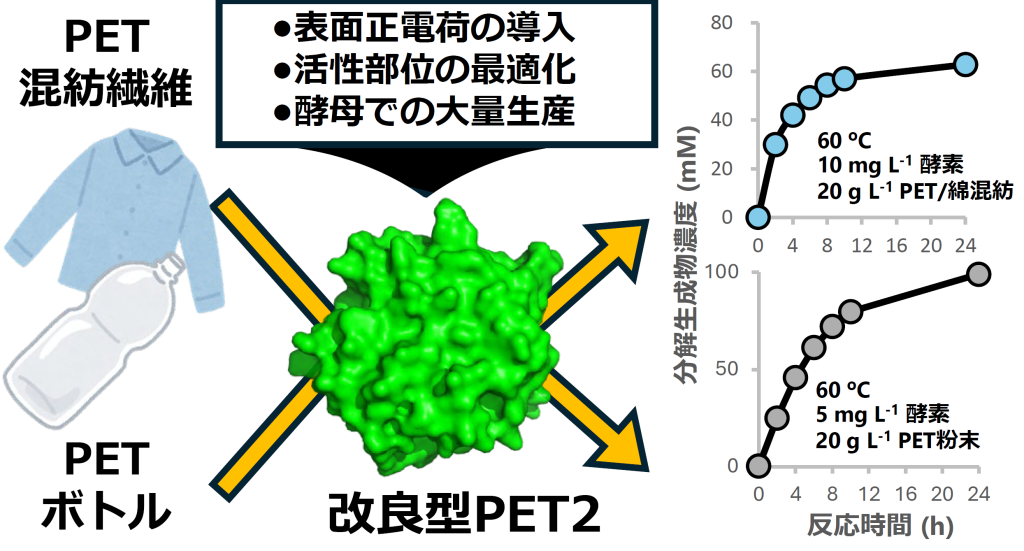

改良型酵素で50~60 ℃の比較的低い温度でのPETボトルや混紡繊維の分解に成功

【発表のポイント】

・ 世界的課題であるプラスチック廃棄物の中でも、綿やポリウレタン(PU)など他の素材と混ざったポリエチレンテレフタレート(PET)繊維のリサイクルは非常に困難でした。

・ 新たに開発した酵素「PET2-21M」を用いたPET分解で、野生型酵素の約30倍の分解生成物濃度を達成しました。具体的には、家庭用の給湯器程度の60 ℃という中温域で、20 g/LのPETボトル粉末を24時間以内にほぼ完全に分解することに成功しました。

・ さらに、リサイクルが特に難しいとされてきたPET/綿やPET/ポリウレタンなどの混紡繊維(1)についても高い効率で分解することが可能となりました

・ 省エネルギーかつ薬品の使用を抑えた、環境に優しいリサイクル手法の実現に貢献すると期待されます。

【概要】

静岡大学グリーン科学研究所の中村彰彦教授(2025年3月まで分子科学研究所クロスアポイントメント教授を兼任)、キリンホールディングス株式会社の松﨑隆研究員、佐伯俊幸研究員、分子科学研究所の飯野亮太教授、大阪大学蛋白質研究所の古賀信康教授らの研究チームは、ポリエチレンテレフタレート(PET)を効率よく分解する改良型酵素「PET2-21M」の開発に成功しました。天然型のPET分解酵素PET2に21箇所の変異を導入し、PET分解性能を飛躍的に向上させました。この酵素は、天然型のPET分解酵素に比べて約30倍高い分解生成物濃度を示し、PETボトル粉末は60 ℃、PET繊維やPET混紡繊維は50~60 ℃という比較的低い温度で効果的に分解できます。さらに、酵母を利用した改良型酵素の大量生産にも成功しました。これらの成果により、これまで困難であったPET混紡繊維の効率的かつ環境に優しいリサイクルが可能になると期待されます。

【研究の背景】

ポリエチレンテレフタレート(PET)は、その優れた耐熱性、耐摩耗性、ガスバリア性から、ペットボトルや衣料品、包装材など多様な用途で広く使用されている合成樹脂です。PETはテレフタル酸とエチレングリコールが交互に結合した構造を持ち、ポリエチレンやポリプロピレンなどに次いで世界で6番目に多く生産されているプラスチックです。特に繊維用途として世界の合成繊維市場の約83%を占め、2016年時点で年間5,000万トン以上が生産されています。近年、ファストファッションの普及などにより繊維廃棄物が増加しており、2030年までに資源消費量や排出量が50%増加すると予想されています。

PETのリサイクルには、物理的リサイクルと化学的リサイクルの二種類があります。物理的リサイクルは文字通り物理的に分解してリサイクルする方法ですが、繰り返し行うと品質が低下します。他方、化学的リサイクルはPETをモノマーまで分解し、高純度で再利用できる利点がありますが、高温・高圧の条件や有害な化学薬品の使用により、環境負荷や経済的な課題が存在します。また、さらに大きな問題は、物理的・化学的リサイクルともに、PETと他の素材が混ざった混紡繊維のリサイクルは非常に困難という点です。

こうした背景から、低温で穏やかな条件下でPETを効率よく分解可能な酵素技術への期待が高まっていました。酵素によるPET分解は化学的リサイクルの一種ですが、80 ℃以下の穏やかな条件で、かつ中性の水溶液中で行うことが可能で、環境に優しいリサイクル手法として注目されています。さらに、酵素反応の特異性により、混紡繊維中のPETの選択的な分解も可能になると期待されます。しかし、PET分解酵素はPETの分解速度が遅い、安定性が低く長時間の反応が困難、大量の酵素が必要、といった問題点がありました。このため、PET分解酵素の活性を大幅に向上させる変異導入技術や効率的な大量生産法の確立が求められていました。

【研究の成果】

本研究では、研究チームが以前報告した高性能PET分解酵素変異体「PET2-7M」をベースに、系統的に変異を加えることで活性をさらに向上させた新規酵素「PET2-21M」を開発しました。具体的には、ランダム変異による新規活性化変異7箇所(L73Q等)、酵素表面に正電荷を導入する変異(L103K, A264R等)、結晶性PETへの結合能が高い既知酵素(HotPETase)を参考にした基質結合ポケットの全面的改良(Q134K, S136E, N200H, A227K, L228E, H229Y)を組み合わせ、最終的に計21箇所の変異を導入しました。

この改良によって、天然型のPET2と比べ約30倍という非常に高い分解活性を達成しました。具体的な条件としては、PETボトル粉末(20 g/L)を60 ℃で24時間処理したところ、PETの分解物としてテレフタル酸を11.6 mM、モノヒドロキシエチルテレフタレート(2)を22.4 mM生成し、分解生成物の総濃度が著しく向上しました。

実用化を見据えたさらなる検討として、酵母(Komagataella phaffii)(3)を用いた酵素の大量生産法を確立しました。この手法により、培養温度23 ℃でPET2-21Mの前駆体酵素(PET2-14M-6Hot)を 約690 mg/Lで分泌発現させることに成功しました。また、PET2-21Mは糖鎖修飾をほぼ受けないため、精製プロセスが簡便になるという利点も明らかとなりました。

実際のリサイクルプロセスに近い環境を模した試験では、PET2-21Mを用いて、PETボトル粉末(20 g/L)を5 mg/Lという低い酵素濃度で95 %以上分解できました。また酵素濃度を半分の2.5 mg/Lに減らした場合でも50 %の分解効率を維持し、さらにより高濃度のPETボトル粉末(40 g/L)も10 mg/Lの酵素濃度で約80 %の分解効率を示しました。これは産業的な規模での適用可能性を強く示唆しています。

さらに特筆すべきは、これまでリサイクルが困難だった綿やポリウレタンとPETの混紡繊維に対する優れた分解能です。PET/綿の混紡繊維は60 ℃で先行研究の約1.3倍、PET/PUの混紡繊維は50 ℃で約2.2倍の生成物濃度を達成し、PET混紡繊維リサイクルに新たな可能性を示しました。

これらの成果からPET2-21Mは、「温和な反応条件」「高い分解効率」「工業的な大量生産」の全てを同時に満たし、循環型経済および環境負荷低減に向けた新たなリサイクル技術として極めて有望であることを実証しました。

【今後の展開と社会的意義】

本研究で開発した改良型酵素PET2-21Mは、50~60 ℃という従来よりも低い温度でPETやその混紡繊維を高効率で分解できるため、エネルギー消費量の削減の大幅な低減が期待されます。また、混紡繊維の分解に特有の課題である素材間の影響を受けにくいことが明らかとなったため、綿やポリウレタン以外の素材との混紡繊維にも適用範囲を広げることが可能だと考えられます。

今後は、さらなる低温条件での性能改善や、多様なPET材料に対応できるよう変異の最適化を進める予定です。この技術が産業規模で普及すれば、ペットボトルや衣料品など広範なPET製品の持続可能なリサイクルを実現し、循環型経済およびカーボンニュートラル社会の推進に大きく貢献することが期待されます。

【用語解説】

(1) 混紡繊維

綿とポリエステル、ポリウレタンなど複数の繊維を混ぜて作った布。機能性や風合いは向上しますが、素材が一体化しているため分別・リサイクルが難しいのが課題です。

(2) モノヒドロキシエチルテレフタレート

PETが分解される途中でできる中間生成物。酵素がさらに働くことで、PETの原料となるテレフタル酸とエチレングリコールに分かれます。

(3) 酵母Komagataella phaffii

工業用酵母の一種(旧名 Pichia pastoris)。人為的に組み替えると大量のタンパク質(今回のPET分解酵素など)を分泌するため、バイオ医薬品や酵素生産の“工場”として重宝されています。

【論文情報】

論文タイトル: Development and Production of Moderate-Thermophilic PET Hydrolase for PET Bottle and Fiber Recycling

著者: Takashi Matsuzaki, Toshiyuki Saeki ほか

掲載誌: ACS Sustainable Chemistry & Engineering

DOI: 10.1021/acssuschemeng.5c01602